北海道の西海岸、増毛町に位置し、日本最北の日本酒蔵の国稀酒造株式会社。代表銘柄の「国稀」や「北海鬼ころし」などは、辛口の左党から支持され、玄人向けの日本酒の製造販売で大きな地位を占めています。

最近では、地元の果樹園で生産している梅を使い、梅酒のほかスパークリング日本酒の販売にも着手し、日本酒の新境地の銘柄を生み出しています。

高品質な日本酒は多くのファンから愛され、交通の便が悪いながらも1年を通して15万人の方々が訪問されている。

今回、日本酒造りや酒蔵の魅力について国稀酒造の本間櫻新規チャンネル開拓部部長に話をうかがいました。

新潟から小樽に渡り、現在地の増毛町に新天地を求めた

ーー国稀酒造の歩みと歴史を教えてください

本間さん

本間さん初代本間泰蔵が、増毛郡役所に醸造免許鑑札願いを届け出た、1882年(明治15年)が創業です。「丸一本間」と名乗り、本業の呉服商の他に、海運業、当時この地第一の産業であったニシン漁にも手を拡げ、さらに酒造りにも始めており、さながら商社のような企業でした。

1902年(明治35年)の会社法制定後、「丸一本間合名会社」と社名を改め、合名会社となり、同年に現在地に地元産の軟石を使った酒蔵も造りました。しばらく合名会社で続けてきましたが、合名会社設立から100年目の2001年(平成13年)に、国稀酒造株式会社と社名を改めました。

現在の酒蔵は、1902年の石蔵、木工、平成に入ってから建設した部分などの混合構造から構成し、創業から142年目を迎えています。

ちなみに創業者の泰蔵からの世代を数えると、私たちで4世代目になります。泰蔵は新潟県佐渡から北海道小樽に渡り、その後、増毛町に移動し、新天地を求め商売を拡大していったのです。

国稀の造る酒に欠かせない北海道産米「吟風」に注目

ーー代表銘柄と使用されている酒米はいかがですか

現在は、日本酒に加えて焼酎、梅酒、スパークリング日本酒などを造っています。創業当初に近いラベルも2点ございますが、近年は北海道産の酒米の質が向上しており、温暖化という気候変動に加え数量も安定して供給されているので、北海道産米の構成にシフトしつつあります。実際、道内には北海道産米しか使用しない方針を打ち出した酒蔵もありますが、国稀酒造の構成比率は6割が北海道産米です。

国稀酒造の日本酒の特徴は、辛口の玄人向けのお酒が多いのですが、最近では北海道産米を使用した軽快で、アルコールを抑えた商品も取り揃えています。

北海道での酒造りを変えたといわれる酒米「吟風(ぎんぷう)」※、そして「吟風」の開発により品種改良がさらに進み、「きたしずく」※「彗星(すいせい)」※の3つの酒米が多くの酒蔵で利用されています。

これに加えて、現在、一軒の農家さんが北海道産の「山田錦」を栽培しており、6社の酒蔵が使用されているとうかがっています。国稀酒造では、地元産の「吟風」「きたしずく」「彗星」を積極的に使用しています。

| 吟風 | 酒造りに大切な「心白(しんぱく)」が大きくはっきりした、心白発現率の高い品種で、北海道産米を原料とした酒造りが広がるきっかけとなった品種として有名。芳醇なお酒造りが期待できる酒米。 |

|---|---|

| きたしずく | 心白発現がよく、雑味が少なく、やわらかい味のお酒が期待でき、耐冷性が高く、安定生産が可能。 |

| 彗星 | 良質な酒造好適米であることを示す、タンパク含有量の低さが特徴。淡麗な味わいのお酒が期待でき、収量性が高い品種。 |

会社の窮地を救った「北海鬼ころし」

ーーどのような銘柄の日本酒を造っていますか

酒の代表銘柄は「国稀」で、これは「国に稀な良いお酒」という意味を持たせており、明治時代からこの銘柄名でお酒を造り続けています。清酒では大吟醸、吟醸酒、本醸造などでこの「国稀」とつけた銘柄を造っています。そしてもう一つの銘柄では「北海鬼ころし」という辛口の普通酒があります。通常、3.5から5.9度が辛口といわれますが、それをはるかにとびぬけた日本酒度11度という超辛口です。

実はウィスキーの需要が伸びるとともに、日本酒の市場も一服した時代があり、国稀酒造も経営が厳しくなりました。しかし、地酒ブームの時代に、「北海鬼ころし」を発売し、売り上げも伸び、国稀酒造を立て直した立役者です。

「北海鬼ころし」のおかげで札幌市の有名な繁華街のススキノに国稀酒造の日本酒が納品され、一時期は一番売れた酒の時代もありましたが今は、「国稀」が好調です。

暑寒別山地の地下から豊富な水が湧き出る

ーーどのような銘柄の日本酒を造っていますか

この増毛町は、90%が山岳地帯です。我々も日常的に山を見て過ごしています。山と里との距離も近く、地下水が豊富に流れています。酒蔵にはいくつか地下水をくみ上げる場所があります。年間通して11度前後の温度でミネラル分が大変少ない超軟水の水です。

国稀酒造のすぐ裏手が日本海の海なため、みなさんは海水が混じるのではと心配されます。ただ、地下15mから豊富な水をくみ上げられるのは、山岳地帯であることと暑寒別岳(しょかんべつだけ)という連山の積雪時期が、10月後半から7月後半までと長いからです。

増毛町は積雪で溶けた水が多く流れ、地下を通ります。増毛町は豊かな水に恵まれた地域といえます。この芳醇な水を国稀酒造では日本酒に使用している点が強みといえます。

南部杜氏の伝統的な技法で酒造りを

ーーお酒づくりにあたってどちらの杜氏が担当されますか。

最初、創業者の泰蔵が新潟県出身のため、越後杜氏(えちごとうじ)※にお世話になっていました。伝統的なワザを用いて今日の「国稀」につながる酒造りに貢献されていたと想像しています。記録によると昭和30年代まで越後杜氏の方がいらしていたとのことです。

現在は、南部杜氏※が酒造りをしています。南部杜氏に変わった理由と正確な時期は不明ですが、酒造りのプロ集団が各地に存在し、伝統的な手法や技術を用いて今日に至るまでお酒造りをされています。

その南部杜氏も、静岡や関東の酒蔵で酒造りを行っていた経験を持つ方がほとんどです。寒仕込みですから冬の間での酒造りになりますが、今の南部杜氏も中部地方で酒造りの経験があります。

今期の南部杜氏は、岩手県花巻市から来て、蔵人(くらびと)と呼ばれる酒造りの職人と一緒に泊まり込んでいました。

- 越後杜氏

-

新潟県を発祥地とする、日本酒を造る代表的な杜氏集団の一つ。杜氏組合としては、日本第2位の規模を誇る新潟県酒造従業員組合連合会を持つ。

- 南部杜氏

-

岩手県花巻市を拠点とする、日本酒を造る代表的な杜氏集団の一つ。杜氏組合としては、全国最大の規模を誇る社団法人南部杜氏協会を持つ。

また、2017年3月に、「酒米協議会」を結成し、毎年意見交換をして米の品質向上を目指しております。増毛町は農家も多いのですが酒米では後発です。

近隣には良質な酒米を生産する地域があり、それに追いつけという趣旨で立ち上げました。北海道留萌振興局、増毛町、ホクレン農業協同組合連合会、国稀酒造らが協力し、酒米の品質の向上を図り、地元の酒米を使用し、さらには冬期間の仕込みに農家の方を一時的に雇用するような連携をし、人手も酒米も地元でなるべく活用する仕組みをつくりました。

毎年、米農家が集まり先進的な酒米生産地に赴き、実際に先方からアドバイスをいただき、酒米の品質も上がり、お酒も一層美味しくなりました。

年間約15万人が訪れる日本最北の酒蔵

ーー増毛町の酒蔵になぜ多くの方が全国から来場するのでしょうか。

増毛町は12月から3月までは雪が多く、この時期は1ヶ月に1,000~2,000人の来訪者に留まります。夏の間に一気に集客するのですが、1年通しての15万人の来場者は奇跡といわれています。

国稀酒造の周辺地域は、歴史的建物群が密集しており、古い建築を観光されるとともに、特産品である甘エビやタコなどを購入され、お寿司屋さんで食事をされ、お酒を買って帰られるような観光ルートがあります。

最近の増毛町では新たに飲食店も増え、観光客の集客に一役買っています。

近年、増毛町が管理をしている、北海道では最大で最古ともいわれる木造の小学校(旧増毛小学校)も一般公開されましたので、観光客も増えています。

ーー試飲を楽しまれる方もいらっしゃいますが

コロナ前の2019年までは、試飲コーナーは貯蔵タンクが並ぶ中にありました。酒蔵をご見学された後に試飲をされていました。

コロナ禍の間にスパークリング日本酒や梅酒の新商品を開発したところ、場所が狭くなり、かつての試飲コーナーが梅酒のタンクの置き場になってしまいました。今は縮小した形で吟醸用の蒸米機の近くで試飲コーナーを設置しています。

冬の朝、早い時期にご来店されたお客さまは仕込みのようすを目にする機会もあります。

ーー増毛町との官民連携の取り組みはいかがですか。

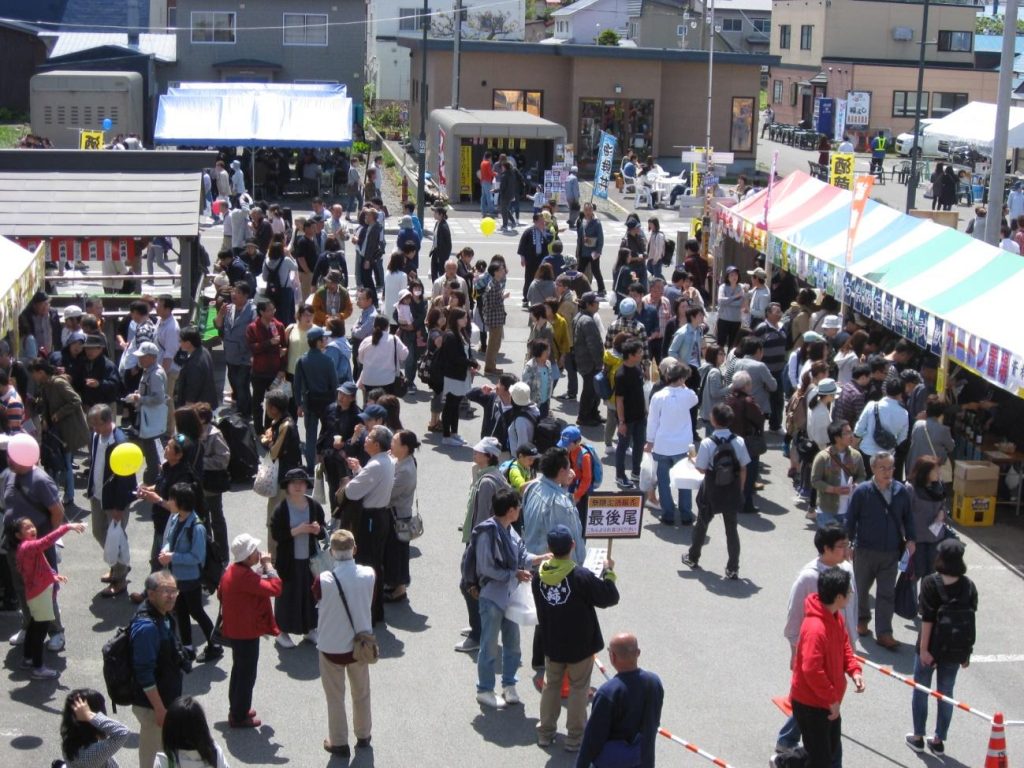

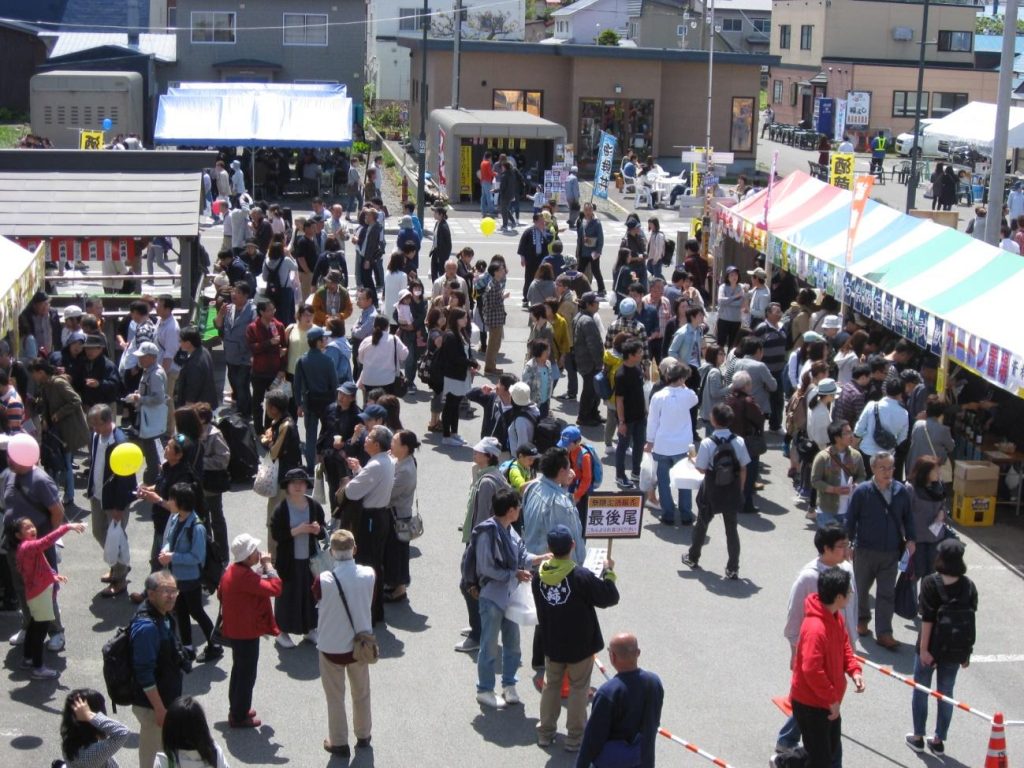

増毛町との官民連携も進めています。毎年5月最終週末に開催する町内最大イベントの「増毛町春の味祭り」と同日に「酒蔵まつり」を開催しています。増毛町のお祭りと同日に開催することで、食と酒の両方を来場者に楽しんでいただき、増毛町全体を盛り上げています。

2012年(平成24年)での第1回のお祭りは、「増毛エビ地酒祭り」という名称で2日間にかけて行い、6年間続けました。2018年(平成30年)からは増毛町にはエビや地酒以外にも名産が多くあるため、祭りの名称を「増毛町春の味祭り」と改称し、ホタテの養殖業者、米の生産者などいろんな方が参加するようになりました。

コロナ禍の3年間はお休みしましたが、今年で第10回目を迎えております。増毛町と町の事業者みんなで街を盛り上げる祭りへと発展しています。

ーー増毛町との官民連携の取り組みはいかがですか。

輸出への取組みを開始してほぼ10年が経ちました。輸出の量はそれほど多くはありませんが、現在、東アジアを中心に輸出先を開拓しているところで、主要な国では、台湾、ベトナム、香港、シンガポール、韓国です。台湾やベトナムへの輸出はやや甘口よりで北海道産米を使った、爽やかで飲み心地の良い酒が中心になっています。

地元の果樹を活用した商品や新たな日本酒造りに挑戦

ーー国稀酒造の今後の展望を教えてください。

市場が目まぐるしく変わり、どこに重視していくかがポイントです。基本の日本酒を土台にしつつも、いろんな日本酒にチャレンジし、変化していかなければなりません。

その一つが最近、製造・販売を開始した梅酒やスパークリング日本酒です。新たな取組みである梅酒は地元の果樹の多くが梅を栽培しているのを知ったことがキッカケで誕生しました。

前に述べたように酒造りでは米も地元の活用を進めてきましたが、これをより一層深め、多様な日本酒を造っていきたいです。たとえば、リキュールも梅に限定されていますが、増毛町では、サクランボ、洋ナシ、リンゴと色んな果樹がありますのでこれらの果樹を使って新たな酒造りに挑戦していきたいと考えています。

国稀酒造株式会社

| 住所 | 〒077-0204 北海道増毛郡増毛町稲葉町1丁目17 |

|---|---|

| 連絡先 | TEL:0164-53-1050 / 0164-53-9355(売店直通) FAX:0164-53-2001 |

| 公式HP | https://www.kunimare.co.jp/ |

| 公式Facebook | https://www.facebook.com/kunimareshuzou |

| 公式Instagram | https://www.instagram.com/kunimareshuzou_official/ |

| 公式:オンラインストア | https://www.kunimare.co.jp/online_shop/products/list |

さん-300x233.jpg)

コメント