徳島県三好市は、四国のほぼ中央部に位置し、北は香川県、西は愛媛県、南は高知県と接しています。この地理的特性から「四国のへそ」とも呼ばれ、古くから交通の要衝として発展してきました。

市域の約90%が山地で構成されており、四国4県の市町村の中で最も広い面積を持っています。

「大歩危峡(おおぼけきょう)」や「剣山(つるぎさん)」や「祖谷(いや)のかずら橋」など、豊かな自然景観と文化遺産に恵まれた「観光のまち」として知られています。

年間を通じて、阿波踊りや四国酒まつり、雪合戦四国大会といったイベントが開催され、観光客や住民を楽しませています。

また、祖谷地域では、平家の落人伝説もあり、安徳天皇も壇ノ浦で入水したのではなく、平国盛に伴われ、逃れたという「もう一つの平家物語」も伝わっています。また、織田信長よりも20年前に天下人となった三好長慶の出身地も三好市三野町とのことで、今、三好長慶を主人公としたNHK大河ドラマの放映の運動も盛んに行っています。

今回は、三好市観光協会の太田由美さんに三好市の観光の魅力について話をうかがいました。

三好市観光協会

太田由美さん

代表的な観光地は、「祖谷のかずら橋」や「剣山」

――三好市の歴史と魅力からお願いします。

太田 由美さん(以下、太田さん)

太田 由美さん(以下、太田さん)三好市は徳島県の最西端に位置していますが、私どもは「四国のへそ」と表現しており、香川県、高知県、愛媛県の3県に接している街です。面積は721.42k㎡と四国4県の市町村のうち面積が最も大きいです。

徳島県全体の面積の約17.4%を占め、2006年3月に三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村、西祖谷山村の4町2村が合併して誕生しました。東京23区がすっぽりと入る広さです。

平成の大合併後、新たに成立した三好市は20年を迎えようとしています。課題としては、人口は合併当初では約3万7,000人でしたが、現在は約2万2,000人で人口減少と高齢化が進行しています。

三好市の中心部は池田町で、私の母校でもある池田高校があり、1982年夏、1983年の春の選抜大会でも優勝し、夏春連覇を達成。「やまびこ打線」と称される超攻撃的な野球スタイルで、甲子園で一時代を築きました。市の主要駅は阿波池田駅です。

代表的な観光地、祖谷(いや)地域では、「祖谷のかずら橋」、西日本第二の高峰(標高1,955m)で日本百名山※の一つ「剣山」がございます。最も有名な観光地は、国の名勝に指定された渓谷「大歩危小歩危」(おおぼけこぼけ)などがあります。

※日本百名山作家で登山家でもあった深田久弥が、自身の山岳随筆『日本百名山』で紹介した100座の山々を指す。深田氏は50年近い登山経験から、多くの山を比較検討し、特定の基準に基づいてこれら100座を選定した。

春は桜、秋は一面の紅葉が映える「大歩危小歩危」

――主な観光スポットはいかがですか。

徳島県西部を流れる吉野川中流域に位置する約8kmに及ぶ渓谷「大歩危小歩危」から解説します。吉野川の激流が四国山地を削り出して形成。結晶片岩が水蝕されてできた峡谷がまるで大理石の彫刻がそびえ立つような美しさを持つ景観です。日本列島の成り立ちがわかる貴重な場所として知られています。春は桜・秋は一面の紅葉が清流に色をそえ、遊覧船の周遊が楽しめます。

シラクチカズラで作られた吊り橋「祖谷のかずら橋」

次に国の指定重要有形民俗文化財の「祖谷のかずら橋」。シラクチカズラで作られた原始的な吊り橋で、日本三奇橋の一つとして知られています。長さ45m・幅2m・水面上14mで、3年ごとに架替えが行われ、昔は深山渓谷地帯の唯一の交通施設でした。実は、日本三奇橋にも数えられるかずら橋の由来には諸説あり、そのうちの一つには平家の落人伝説とも深く関わっています。毎日19:00~21:30の間は渡橋はできませんが、かずら橋をライトアップします。

平家一族が架けた伝承がある「奥祖谷二重かずら橋」

さらに秘境に入ると、「奥祖谷二重かずら橋」があり、二本のかずら橋は「夫婦橋」とも呼ばれ、歴史と自然美が調和した景観を楽しめます。平家一族が約800年前に剣山の「平家の馬場」へ武道の訓練に通うために架けたと伝えられており、周囲は深い森と清流に囲まれており、自然と見事に調和している橋です。敷地内にはキャンプ場が整備されており、豊かな自然の中で静かな時間を過ごすことができます。

懐かしい日本の原風景が残る「落合集落」

さらに、国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定された「落合集落」。平家の落人伝説や開拓伝承などが祖谷地域には残っています。江戸中期から昭和初期に建てられた民家や、一つひとつ積み上げた石垣と畑などの光景は、なつかしい山村の原風景を醸し出しています。形成風景がとても絵になり、集落内の高低差は約390mにも及び、急峻な地形に築かれた独特の景観が特徴です。

指定された時点から空き家が多かったのでその空き家を三好市が古民家再生をし、宿泊ができる棟が8棟ほどあります。アメリカ出身の東洋文化研究者、京都先端科学大学人文学部教授のアレックス・カー氏が「祖谷地域はまさに日本の原風景だ」とおっしゃっていただき、同氏の監修のもと、「桃源郷祖谷の山里」として祖谷の空き家を活用した宿泊事業を軸に活動しています。

「三好ジオパーク」が誕生し、貴重な地域遺産を保護

――日本ジオパークの認定で「三好ジオパーク」が誕生しましたが。

2017年から三好地域でのジオパーク活動を進めてきましたが、2024年10月に開催された、第52回日本ジオパーク委員会で三好地域(三好市と東みよし町)を、日本ジオパークに認定することが決まり、「三好ジオパーク」が誕生し、1年が経ちました。

ジオパーク・・・地球や大地を意味する「ジオ(Geo)」と公園を意味する「パーク (Park)」を組み合わせた造語で、貴重な地質遺産を保護し、教育やツーリズムに活用しながら地域の持続可能な発展を目指す場所。地域の地質遺産の重要性への意識を高め、地域住民が自分たちの地域に誇りを持つことを促し、また、ジオツーリズムを通じて新たな収入源を生み出し、地域経済の活性化にも貢献する。

愛媛県西予市や高知県室戸市が日本ジオパーク認定の先輩ですが、かねてから、両地方自治体からも三好市は日本ジオパーク認定にふさわしいとの評価を得ていましたので、私どもとしても喜びはひとしおです。

三好ジオパークエリア内の四国山地と讃岐山脈の斜面には、集落が点在し、斜めの土地での暮らしに出会うことができます。斜面の集落の土台は周りの斜面よりも緩やかで、「地すべり」という山崩れによってできました。崩れた場所には土地が出来上がり、家も建築され、特徴ある傾斜地集落が形成されました。

傾斜地集落では畑での農作物はつくれますので、集落の方も自給自足の生活を続けられています。こうした風景も他の街には決して負けない魅力です。

三好市の地形で特徴的なことを申し上げれば山と川などの大自然に恵まれた街です。「四国三郎」※の名で知られる吉野川も上流から中流付近を市内に流れています。日本三大暴れ川が兄弟にたとえられた歴史があります。

四国三郎・・・高知県と徳島県を流れる吉野川の別名。吉野川は、関東の利根川(坂東太郎)、九州の筑後川(筑紫二郎)と並び、「日本三大暴れ川」の一つとされる。これは、吉野川がしばしば氾濫し、大きな洪水を引き起こしてきたことに由来する。

池田町には吉野川に建設された池田ダムがあり、さらに上流に進むと高知県の水がめと知られる早明浦(さめうら)ダムがあり、通常はダムの調整があり、吉野川も普段は穏やかですが台風などの風水害が発生すると、吉野川本来の暴れ川の姿をあらわにする様相が見えます。

この吉野川ですが阿波池田地区で方向が大きく折れ曲がり、「カックン」と東へ流れを変えます。本来は北へ流れて瀬戸内海に流れていたとされる吉野川が阿讃山脈の隆起により、川の流れは山に沿うように走り、阿波池田地区で西から東へ方向転換し、最終的には徳島市の紀伊水道に注がれます。

お子さんからも、吉野川はなぜここで曲がっているのだろうと疑問を持たれるかもしれませんが、日本列島を貫く大断層「中央構造線」の活動や地球の生い立ちとも深く関わっているのです。

三好市祖谷に安徳天皇は隠れ住み、源氏打倒を目指した!?

――名所をうかがいますと、平家の落人伝説と密接に関わっていますが。

世に一般的に伝わる『平家物語』では、壇ノ浦の戦いに敗れた平家一門は滅び、安德天皇は平時子とともに入水し、源平合戦は終わります。

しかし、三好市祖谷には平家落人伝説ともいえる「もう一つの平家物語」が伝わっています。屋島の戦いに敗れた平家一門は、本隊は壇ノ浦に向かいますが、別の隊は安徳天皇を平国盛が伴い、源氏打倒を目指し祖谷に隠れます。壇ノ浦で入水した安徳天皇は、替え玉だったのです。

平家一族と安徳天皇は、東祖谷の大枝集落にたどり着き、周囲の家来が静かになっていたところに、平国盛が「明日は正月だから門松でもつくって祝おう」と呼びかけました。しかし、松の枝が一本も見当たりませんでしたので、家来はヒノキの枝を持ってきました。国盛は、このヒノキを松に代用し、門松をつくってお祝いをした伝承が残されています。

たとえば、「祖谷のかずら橋」は、シラクチカズラでつくられていますが、平家の落人が源氏の追手から逃れるために、いつでも切り落とせるように作ったと伝わっています。

祖谷のかずら橋からさらに東へ向かうと、剣山の麓に「奥祖谷二重かずら橋」が架けられています。実は、剣山は本来、別の山の名前がありました。しかし、安徳天皇は、剣山に宝剣を納め、源氏の滅亡を願ったことから、剣山と山の名前が変わりました。山頂近くには「平家の馬場」と呼ばれる草原が広がり、平家一族が騎乗や武術の訓練を行っていたという逸話も残されています。

安徳天皇は宝剣を剣山に納めた伝承も

東祖谷の中心部は京上です。安徳天皇は、川の流れを見て賀茂川の流れを思い出し、また、京都よりも標高が高い場所にあるため、京上という地名がつけられた説もあります。

さらには安徳天皇が橋を渡り帰ろうとした時には橋が流されていました。安徳天皇は、ご自身のおみ足で歩きたいとのご叡慮がございました。近くに栗の倒木がございましたので、安徳天皇はその倒木を橋の代わりに渡られたため、「栗枝渡」という地名となりました。

東祖谷に住んだ安徳天皇は若くて崩御した伝説

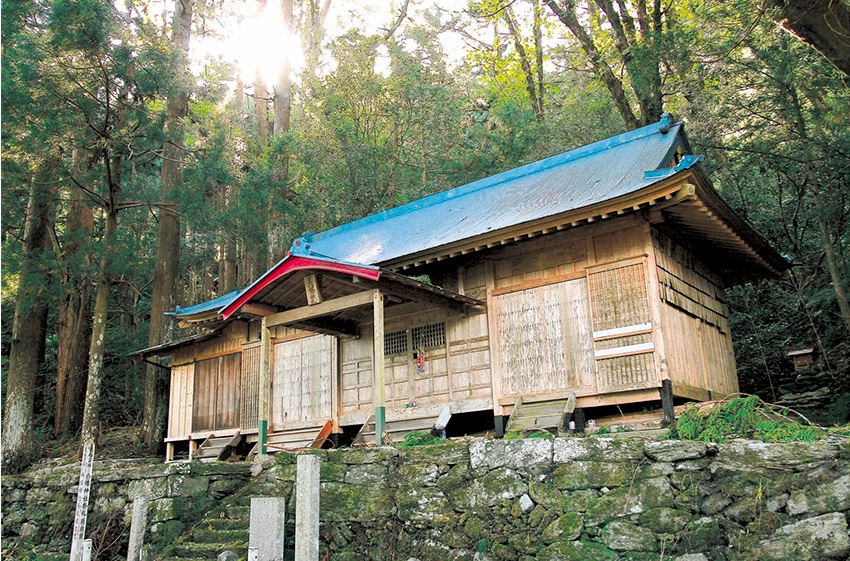

安徳天皇は若くして崩御されましたが、葬った先が栗枝渡八幡神社です。境内には安徳天皇を火葬したと伝わる「安徳天皇御火葬場」があります。東西祖谷地域では100以上の八幡社がございますが、栗枝渡八幡神社がこの100の八幡社の総本社と呼ばれています。実は、栗枝渡八幡神社には鳥居がありません。栗枝渡八幡神社の本来の役割は、安徳天皇のお墓であるため、鳥居が建立されなかったとされています。

しかし安徳天皇の墓であることを知られてはならないため、表向きには八幡社と称してきました。

平国盛は、安徳天皇が亡くなった後、京都に戻らずここの地を守る決心をいたします。平国盛から3代を経て名字を阿佐氏とし、現在に至ります。ちなみに阿佐家の人々は正月の門松では松を使用せず、伝承通りヒノキを使っています。

平国盛の子孫は、名字を安佐氏とし、現代にもその子孫が伝わる

実は祖谷地域で平家屋敷も残されています。まず平国盛が住みついた「阿佐家住宅」。所有は、阿佐家から三好市に移り、市が管理をしています。建築様式が全国でも珍しく、徳島県の有形文化財として指定され、外観や内部を一般公開しています。

ここは東祖谷阿佐という地名ですがその由来は、旧国名の阿波国(徳島県)に属しつつも京柱峠を越えると土佐国(高知県)に入りますので阿波と土佐の境にある地域を阿佐と名付けられたようです。その地名をもとに、阿佐氏と名乗ったとのことです。

安徳天皇に仕えた御典医、堀川内記の子孫代々の屋敷も残る

次に、安徳天皇につかえた御典医、堀川内記の子孫代々の屋敷も平家屋敷民俗資料館として保存されています。薬草の豊富な祖谷で、医業と神官を務めました。庭には、樹齢800年の老樹がそびえ、江戸時代の民家をそのまま保存した館内には、鎧・旗・古文書・生活用具などが展示されています。

800年の時を超えて平国盛が植えたとされる国盛杉

また、平国盛が所持していた鉾を納めて、平和を祈念して杉を手植にしたものと伝えられる鉾杉(徳島県指定天然記念物)がございます。樹齢は800年余りで周囲11m・高さ約35m、枝と樹幹と併立してあたかも鉾を立てたようです。大きさは四国で第2位といわれ、国盛杉とも呼ばれています。

このように伝説、地名の由来をまとめていくといろいろつじつまが合うのです。このような「もう一つの平家物語」をお話ししますと、お客様も関心を持って聞いていただいています。

織田信長より20年前の天下人・三好長慶公生誕の地

――歴史つながりでうかがいますが、三好市周辺は戦国大名の三好長慶公と深いかかわりがあると思いましたが。

三好市、東みよし町を網羅する三好郡があり、さらに三好市の飛び地の三野町があり、この三野町こそが三好長慶公生誕の地といわれています。三野町の芝生城で生まれたと伝えられています。三好家菩提寺の「瀧寺」に三好長慶公の墓が残されています。

芝生城跡地の場所には、「三好長慶公生誕之地」の碑を建立し、三好長慶公の生誕地が三好市三野町の芝生城であることが広く周知されるものと期待されます。

11月には「戦国天下人三好長慶 武者行列まつり」開催

地元の方は三好長慶公は織田信長よりも20年前に畿内を制し、天下人となった人物と紹介しています。時代的には、室町時代の後期に活躍した人物で、幕府の実権を握りました。そこで、毎年、「戦国天下人 三好長慶武者行列まつり」というイベントを開催し、今年2025年には11月に行いました。このイベントは三好長慶公生誕の地とされる三野町で毎年開催され、当日は武者行列や鉄砲演武など三好長慶や戦国時代にちなんだ催しのほか、ダンスパフォーマンスや屋台など地域のお祭り的な楽しみもあります。

話は前後しますが、以前、祖谷では平家まつりを開催していました。コロナ禍以前のそのお祭りも途絶えましたが、当時は「もう一つの平家物語」という地元の伝承をもとに元気な方が台本を執筆し、寸劇も行っていました。ここで使われたご衣裳などを「戦国天下人 三好長慶武者行列まつり」でも使われ、長い行列で賑やかに行っています。

NHK大河ドラマで三好長慶公を主人公に!!

そこで三好長慶公をNHK大河ドラマの主人公に誘致する活動を展開しています。以前もNHKの番組で三好長慶公を紹介され、手ごたえは感じています。三好長慶公とゆかりのある地域では、大阪府の堺市、大東市、高槻市などの各地方自治体、観光協会でも三好長慶に由来するお祭りを開いていますので交流も密接にしています。

標高が高く、秘境の地で育まれた「祖谷そば」が名物に

――歴史の話からガラリと変わってグルメの話はいかがでしょうか。

祖谷や池田地域でも標高が高く、お米が収穫できない地域が多かったものですから、秘境の地で育まれた、「祖谷そば」をご紹介いたします。短めの太い麺でそば粉をふんだんに使用しているので、あまりつなぎを使いません。私はざるそばで食べるよりは、温かいかけそばで食べていただく方が一番おいしくお召し上がりになれると思います。

祖谷そばに肉やお揚げを添えたりしますが、祖谷地域では特徴があり、石豆腐(いわどうふ)がございます。これは険しい山道を徒歩で運んでも崩れない工夫として、縄で縛れるくらい硬めに仕上げたお豆腐で、濃厚な味わいと食べ応えがあります。

石豆腐は、すき焼きで焼き、おでんで炊いたりしても肉ずれしません。直径30~35cmの大きな石豆腐を揚げて作られた「ぼけあげ」を祖谷そばにのせて「ぼけあげ蕎麦」は大歩危(おおぼけ)駅の近くで販売し、人気があります。

祖谷のかずら橋付近には、石豆腐のほかには「祖谷こんにゃく」がございます。地元産の「ごうしゅ芋」(祖谷地域で代々受け継がれた品種、やや小ぶりな点が特徴)を使いますが、こちらの芋も肉ずれせず、おでんに最適です。昔ながらの手作りこんにゃくで、丸い形が特徴。弾力があり、しっかりとした味わいが楽しめ、刺身で食べても煮ても、歯ごたえが良く美味しいと評判です。

田楽のような「でこまわし」も人気

また、祖谷郷土料理としては「でこまわし」があり、一言で申し上げれば田楽です。そば団子、石豆腐、丸こんにゃくを串に刺してお味噌だれをつけて囲炉裏で串を立てて焼き、全体が焼けるようにぐるぐると串を回しながら作ります。でこまわしの名称は、阿波の人形浄瑠璃から来ています。この人形を「でこ」と言っております。

ちなみに、でこまわしの一番上が人間の頭にたとえられ、ここにはごうしゅ芋、体の胴体の部分が石豆腐、足元はこんにゃくで作り、これがでこにたとえられました。このでこを囲炉裏で串をくるくると焼いて完成させますのででこまわしという名称になりました。

ジビエハンバーガー、カレーやロコモコなど多彩なメニューも

また、最近は各地で熊をはじめとする野生動物による被害が頻発しています。三好市は熊の生育範囲から外れていますが、イノシシやシカによる被害があります。そこで駆除も行いますが、処理場もつくっています。早い段階から血抜きもしますのでくさみのない新鮮なジビエが味わえます。

各宿泊施設では、料理にジビエを提供していますが、最近ではバーガーのお店でジビエバーガーが提供されています。たとえばイノシカバーガーなどバーガーの内容も次々と進化し、本当にくさみなく美味しくいただけます。

国内トップクラスのロングジップスライド

――体験コーナーでは。

祖谷川をジップスライダーで満喫できます。「フォレストアドベンチャー・祖谷」にあるアトラクションで、祖谷渓谷の大自然を満喫できる国内トップクラスのロングジップスライドです。

吉野川でカヌー、ラフティングを楽しめる

吉野川では、リバーカヤック、カヌー、ラフティング リバーSUPを楽しめます。吉野川を下ると、池田ダム湖に入りここは静水になります。その静水でラフティングやSUPも体験できます。

茜染めの体験もできる

また、平家は源平合戦の際に赤旗を軍旗としていましたが、地元の日本茜は平家の赤旗を染めたのではないか思わせます。日本国旗の中心部の赤は、茜色ともいわれています。その茜の植物の根っこの部分で染めるのですが、染めた回数により、二つとして同じ色はないと呼ばれます。

徳島県といえば藍染が有名ですがスカーフやハンカチを染める際には、茜染めの体験も最近話題になっています。

各イベントが盛んに行われている

――イベントではいかがでしょうか。

東西の祖谷地域にわたり、「祖谷の粉ひき節」という民謡が残っています。毎年10月に「祖谷の粉ひき節日本一大会」を開催しています。

冬場のイベントでは、祖谷地域は標高が高いため、雪が降ります。そこで雪合戦四国大会の会場になります。2025年は1月25日を予定しています。標高1,043m、徳島県・愛媛県にまたがる「塩塚高原」があり、11月初旬はススキが綺麗です。そのススキが綺麗になるよう、春を迎えるダイナミックなイベントとして野焼きが行われ、20haの高原を焼き尽くします。オレンジ色の炎が描く絵模様は圧巻です。野焼きにより新たな新芽が芽吹きます。

また、8月の3日間にわたり池田阿波踊りを行います。

三好市は酒どころでもありますので、池田町には「三芳菊酒造」 「中和商店」「天真販売」が、井川町には、「芳水酒造」の酒蔵がございます。2月の第三土曜日を中心に「四国酒まつり」を開催し、80銘柄のお酒が集まり、お酒の飲み比べや町でマルシェを行なったり、かなり定着したイベントです。池田町でガイドをつけて酒蔵見学も楽しいかと思います。

絶景風景で心も身体も芯から癒される「大歩危祖谷温泉郷」

――宿泊施設と温泉は。

「大歩危祖谷温泉郷」がございます。5軒のお宿があり、それぞれの泉質とともに、代表的な温泉宿「ホテル祖谷温泉」は、秘境の一軒宿として知られています。谷底200mをケーブルカーで降りて温泉に入る人気のお宿がございます。「ホテルかずら橋」では、逆に専用ケーブルカーで山頂まで行く天空露天風呂が自慢です。個室の多い宿泊施設では、「峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか」「祖谷渓温泉 ホテル秘境の湯」 「大歩危温泉 サンリバー大歩危」などの5軒のお宿では大きめの団体客も受け入れられます。

実はコロナ禍では三好市では9回、「Go To キャンペーン」を実施し、それをきっかけに小さな民宿、キャンプ場などがあると感じました。

観光関係者との連携を強化へ

――地方創生における観光の在り方についても教えてください。

徳島県西部は三好市、東みよし町、美馬市、つるぎ町を総称して西阿波と呼び、注目を集めています。三好市では観光課、三好市観光協会、DMO(観光地域づくり法人)として一般社団法人そらの郷があり、徳島県県民局の連携を深めていまして、大阪・関西万博が行われていた際には、会場でメンバーが入りお互いに協力し、イベントやPRを展開しています。

テレビ局からは「秘境」という単語で検索すると、「三好市」が出たのでお問い合わせも増え、テレビ局の放映についても積極的にご協力させていただいています。ご協力することによってテレビ局も三好市内の新たな発見につながり、その発見についても放送につながるといういい循環も生まれます。

こうしたテレビ局のスタッフとのつながりを得ることで、「徳島県の三好市の観光関係の方々は実に協力的だった」との評判が立ち、おかげさまで取材関係はかなりお受けさせていただいています。メディアの方にご協力することでより三好市の魅力を売り込んでいく方針です。

――今後の方針については。

グルメやお土産についてはより観光客の皆さんに訴求するものを開発・改良する必要があると考えています。また、お越しいただいたお客様が季節を越えて三好市を訪ねる工夫を凝らしていきたいです。

例えば春にいらした方が今度は秋に、その逆もあり、多くのリピーターのお客様を増やしていきたいです。四国のへそと呼ばれる地域だけに通過されやすい場所ではありますが、あえて宿泊をしていただいて、もっと三好市を知っていただけるように私どもも各地に赴いてPRに注力していきたいです。

私は観光地域づくりマネージャーを拝命しています。三好市観光協会に対してはパンフレットのご請求が多いです。そこではじめてご請求された方には、お手紙を添えて、コースの提案、宿泊場所などのプラスの内容を添えさせていただいています。

また、インバウンド中心では、東祖谷の名頃地区のいたるところに400体以上のかかしがおり、農作業をしたり井戸端会議をしたりするかかし達の風景に注目が集まっています。ドイツの学生さんがSNSで取り上げたことで火がついて訪日外国人の訪問が増えています。

団体概要

| 名称 | 三好市観光協会 |

| 住所 | 〒778-0003 徳島県三好市池田町サラダ 1810-18 |

| 公式サイト | https://miyoshi-tourism.jp/ |

| 公式SNS | https://www.facebook.com/miyoshicity.kankokyokai/ https://www.instagram.com/miyoshi_kankou/ |

コメント