鳥取県東伯郡の琴浦町は、後醍醐天皇ゆかりの地「船上山」をはじめ、数々の歴史に名を刻む名所が点在しています。日本の滝百選にも選定される「大山滝」、樹齢1000余年を誇る「巨木」など大自然の神秘にも巡り会えるのが特徴です。

北を向けば、真っ青な日本海には丸石が波にもまれて「カラコロ」と音をたてる珍しい浜「鳴り石の浜」などのスポットが満載。まさに海あり山あり、スケール感あふれる立地が魅力的です。

琴浦町内には、奈良時代前期の斎尾廃寺跡があるため、古代にはこの地に有力な豪族が存在していたと想像されています。また、出雲文化圏の東の端のため、出雲神話の流れをくむ伝説も伝わっています。

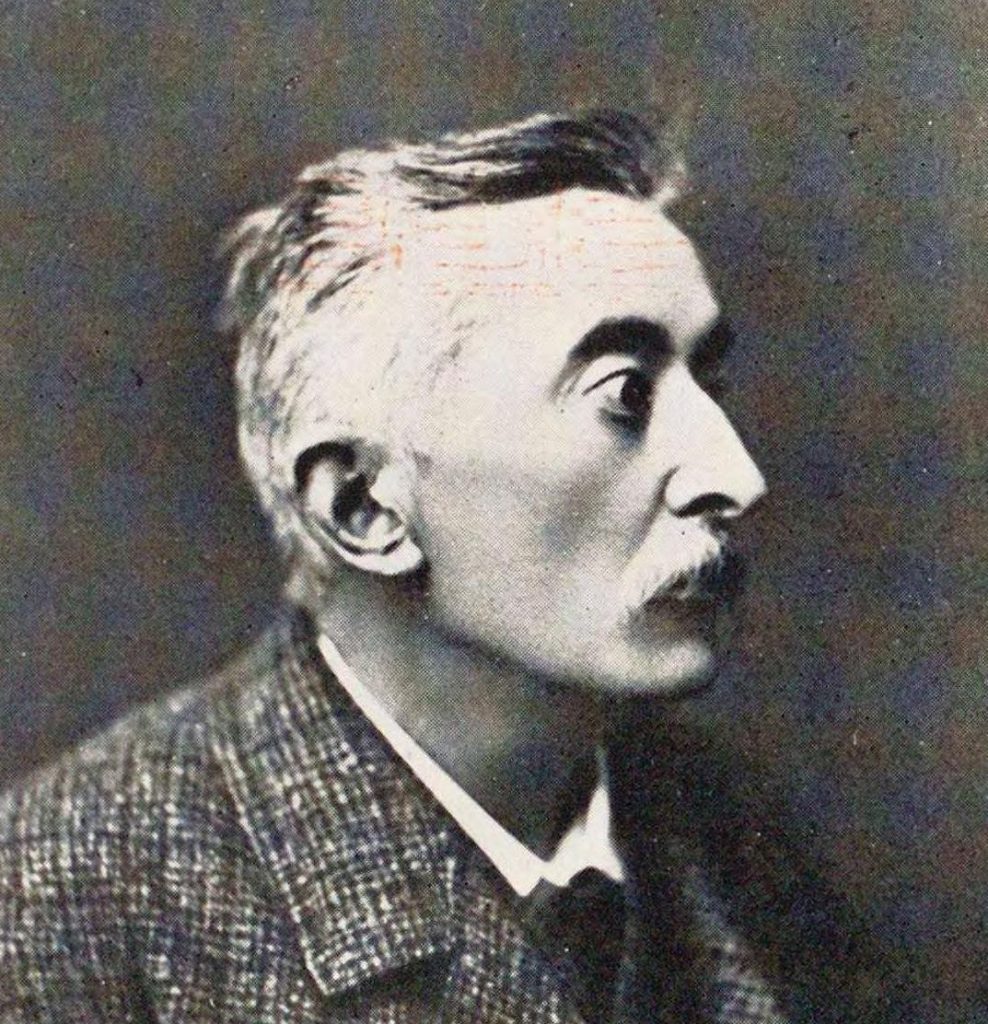

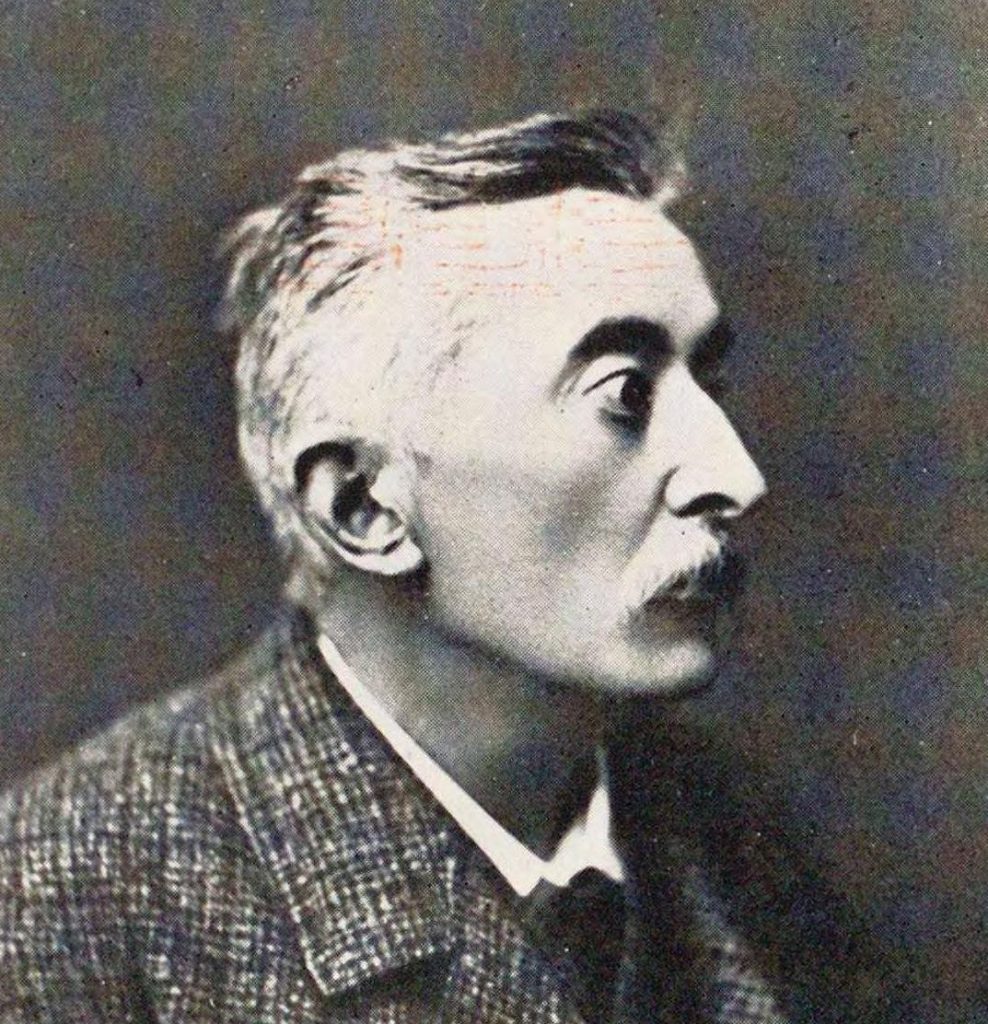

今回は、琴浦町観光協会の事務局長の菅原浩二氏に観光や歴史などの話をうかがいました。

琴浦町観光協会の事務局長

菅原浩二氏

素戔嗚尊や八岐大蛇など出雲文化圏が色濃く残る地域

――琴浦町は、出雲文化圏の影響を受けておりますから、伝説や神話などが残っていますでしょうか。

菅原 浩二氏(以下、菅原氏)

菅原 浩二氏(以下、菅原氏)神代の昔、大国主神(オオクニヌシノカミ)※の娘である高姫神(下照姫)※が、国土経営のため出雲から加勢蛇川のほとりまで来られたとき、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の霊魂が、高姫神に襲いかかってきました。素戔嗚尊(スサノオノミコト)に討たれた八岐大蛇が、素戔嗚尊の孫の高姫神に恨みを晴らそうとしたのです。

空は急に曇り川の上には雲が覆いかぶさり、その様子はまるで八つの蛇橋が重なって架かっているようでした。高姫神は恐れて心の中で素戔嗚尊の御霊に加護を念じたところ、八岐大蛇の霊魂は消え去りました。このときからこの川を加勢蛇川(かせちがわ)と名付け、この地方を八橋(やばせ)と呼ぶようになりました。

ちなみに、琴浦町は、2004年9月1日に東伯郡の東伯町と赤碕町が合併して誕生。旧東伯町に八橋地区は存在しており、日本海側に位置しています。今、説明したように八橋の地名伝説は、出雲が色濃く伝承された内容になっています。数々の伝承が残るほど歴史が古い街です。なお、琴浦町の町名は、かつて海岸一帯が「琴ノ浦」と呼ばれていたことが由来です。

※大国主神・・・素戔嗚尊の子孫。国づくりを行った神とされている。因幡の白兎を助けた心優しき神としても有名。大国主神が治めてきた豊葦原水穂国が天照大御神の御子に国を譲る国譲り神話の中でも重要な役割を果たす。大国主神をお祭りする中心的な役割を果たす神社が出雲大社である。

※高姫神(下照姫)・・・その名前の通り地面に照り映え光り輝くほどの美しい女神で、大国主神とともに国づくりに尽力したという、

※八岐大蛇・・・素戔嗚尊に退治される伝説の生物。尾を切ると剣の刃が欠け、尾の中から大刀が出て、この大刀を天照大御神に献上。これが後の「天叢雲剣」 (アメノムラクモノツルギ、別名・草薙剣)となり、三種の神器の一つとなる。

※素戔嗚尊……天照大御神の弟。高天原を追放されたスサノオは出雲へ天降り、そこで八岐大蛇を退治し、大国主をはじめとして多くの子孫に恵まれる。出雲神話の祖神とされる。

神話時代の足跡を残し、修験道の場でも有名な琴浦町

――歴史的な逸話もさまざまあると思いますが。

歴史的な順序で話をします。項目は、「斎尾廃寺跡」「修験道の霊場」「船上山」「自分手政治」「菊港」「乃木大将と壽号(すごう)」 「李歳元供養塔」「美保関沖事件」「酒井片桐飛行殉難碑」に分けます。神話の世界より琴浦町はその足跡を残して参りましたが、白鳳期創建の古代寺院跡「斎尾廃寺跡」から解説します。

白鳳の郷・斎尾廃寺跡が残る地域

――まず古代から。

斎尾廃寺跡は、東西160m南北250mの土地に塔・金堂・講堂・中門・回廊・土堀の跡があり、基壇・礎石が当時の面影をしのばせます。1931(昭和6)年には法隆寺式の伽藍配置ということがわかり、出土遺物は現在、京都国立博物館、奈良国立博物館、鳥取県立博物館、琴浦町教育委員会に分散。国指定の特別史跡(全国に63ヶ所、山陰地方では唯一)です。

跡地では「八寺」と墨書された古代の土師器が出土し、この一帯は旧伯耆国(鳥取県中部・西部)で、郡名が八橋であることから、「八寺」や「八橋寺」が略されたものと考えられています。隣接する水辺公園では毎年、桜が咲き誇り、近くには全国2位の生産高を誇る鳥取芝発祥の地(記念碑)があるのです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町槻下

関連サイト:琴浦町 斎尾廃寺跡

https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2022090900013/

琴浦町は「修験道(しゅげんどう)の霊場」※としても知名度が高い地域でもあります。鳥取県の大山町・琴浦町・江府町にまたがる大山(だいせん)は約1300年前の718年に開山され、2018年に大山開山1300年祭が行われました。実は中国山地の山々は「○○せん」と呼ばれる山が多く、大山はじめ古来より修験道の霊場として信仰の対象とされていたことに由来するようです。

「山(せん)」と呼ばれる山岳の約8割が鳥取県、島根県、岡山県に集中との説があり、琴浦町にある船上山(せんじょうさん)は大山、三徳(美徳)山とともに伯耆三嶺と呼ばれる修験道の霊場であったのです。

※修験道・・・日本古来の山岳信仰をベースに、仏教や神祇信仰、陰陽道が習合して形成された宗教。山へ籠もって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする。

後醍醐天皇が幽閉された隠岐を脱出した際、行宮を置いた「船上山」

――中世ではどのようことが。

次に太平記の舞台にもなった「船上山」をご紹介いたします。古来より山岳仏教が栄えた地として知られる船上山は、伯耆の豪族の名和長年によって後醍醐天皇が隠岐脱出後の行宮(あんぐう)が築かれました。

※行宮・・・天皇や皇帝が外出時に一時的に使用する宮殿。

ここで後醍醐天皇は、全国の武士に激を飛ばし、うち足利尊氏や新田義貞などが応じ、鎌倉幕府を滅亡に追い込み、船上山の行宮から京都に戻り建武の新政に乗り出すのです。そのため、名和長年は南朝の忠臣として知られています。

1930(昭和5)年2月には、船上山史跡保存会を船上神社の修復増築、後醍醐天皇を祀る奥宮との合併、寺坊址や山道の整備を目的に設立、会長は名和長憲、顧問には渋沢栄一、近衛文麿、犬養毅ら13名が列せられました。

明治維新まで続く自分手政治

――江戸時代は鳥取藩32万石の大藩でしたね。

江戸時代を通じて、鳥取藩は池田氏が治め、初代藩主の池田光仲が家康の血を引く曾孫であることから外様でありながら、親藩に準じて優遇。鳥取藩が藩内統治の一環として家老職にある家に藩内の重要な拠点の町を委任統治し、琴浦町八橋は津田家が治め、八橋城で統治しました。伯耆国八橋の自分手政治は明治維新まで続きます。

また、司馬遼太郎の『菜の花の沖』のモデルとなった高田屋嘉兵衛※の姻戚である伯耆高田屋の屋敷跡も八橋城のすぐそばに残っています。八橋城と倉吉(荒木家の陣屋)までを結ぶ街道を津田候殿様街道と呼び、地元住民が重宝しているのです。

高田屋 嘉兵衛・・・江戸時代後期の廻船業者・海商。漁場運営と廻船業で巨額の財を築き、箱館の発展に貢献。ゴローニン事件でカムチャツカに連行されるが、日露交渉の間に立ち、事件解決へ導く。

江戸時代の港の遺構が残る「菊港」

――江戸時代の港も残っているとの話がありますが

赤碕にある菊港は、承応年間(1652~1655年)に藩倉と船番所が設置された鳥取藩十湊の1つで、藩米を江戸、大阪に輸送する重要な港です。港の名前は、地元の豪商・河本長兵衛の妻「菊姫」(松江藩主堀尾家の一族)に由来します。

河本長兵衛は、元は大庄屋でしたが、江戸の大火により鳥取藩邸が消失した際、材木の調達・運搬を行い、その後も海運業を営んだ人物で、彼が港の改修に関わりました。2010(平成22)年10月には、菊港東堤と西堤が土木学会推奨土木遺産に認定されました。

菊港の防波堤には「波しぐれ三度笠」がじっと北海道に向いて屹立していますが、デザインは世界的なデザイナーである流正之氏が担当。製作費の一部は、日本国内の洋画商で最も歴史があるとされる日動画廊の創始者夫人がこの地出身であることから、長谷川徳七社長が拠出しています。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1570

関連サイト:琴浦町観光協会 菊港・波しぐれ三度笠

https://www.kotoura-kankou.com/art/kikuminato-2/

ロシアの降将ステッセルから送られた馬は、琴浦町へ

――次に江戸時代が終わり、明治以降の歴史については。

近代に入りますと、「乃木大将と壽号(すごう)」の話も興味深いです。明治38 (1905)年、日露戦争で旅順を攻略した乃木希典(のぎ・まれすけ)はロシアの降将ステッセルから馬を送られました。希典の凱旋後、琴浦町にいた資産家・佐伯友文は壽号(すごう)と名付けられた馬を一見して名馬だと見抜き、軍馬補充部本部長・大藏中将を通じて希典に依頼し自身の経営する佐伯牧場で種馬としました。

その後、壽号は隠岐に送られ亡くなり、牧場跡地は神崎神社近くの町立赤碕小学校となっています。

郷土史家 岩田 弘さんが自費で韓国人の供養塔を建立

――近代史に残る事故もあったようですが。

1918(大正7)年2月18日の未明、貨物船「南昌丸」が当時の赤碕町(現琴浦町)沖で遭難。地元住民が乗組員15人のうち14人を救出しましたが、韓国・済州島出身の李歳元さん(当時27)が亡くなりました。

地元の郷土史家から事故の話を聞いた同町赤碕の岩田弘さん (88)が1995(平成7)年、自費で供養塔を立て、供養祭を開いてきたのです。徐々に活動が広がり地域の人らが参列し、駐神戸韓国総領事館の総領事らが感謝の意を表されました。

岩田弘さんは、観光名所である「鳴り石の浜」を一人で清掃活動してきた人物で、海の神様と言われています。今や岩田さんの活動が鳴り石の浜を保全、魅力を発信しようと地元住民の「鳴り石の浜プロジェクト」へと発展。海岸の清掃など精力的に活動されております。

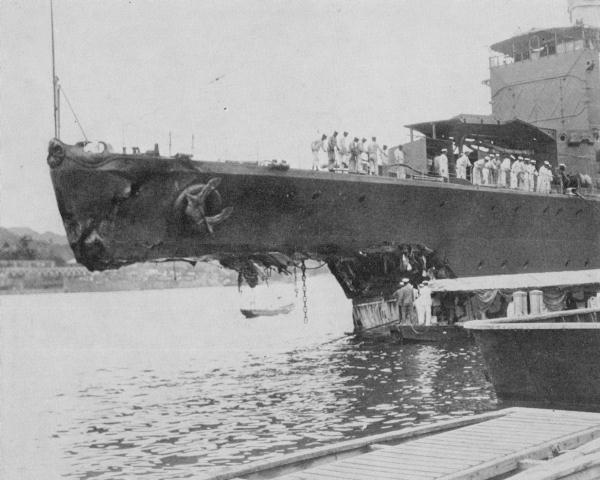

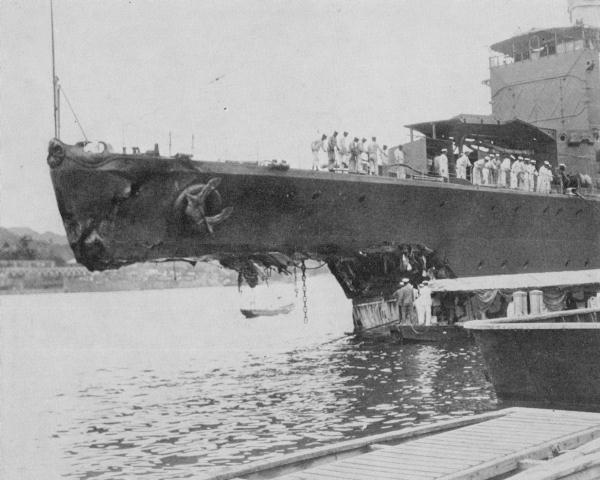

美保関沖事件を水中文化財へ

昭和に入ると軍関係の事件も発生します。うち一つの美保関沖事件は、1927(昭和2)年8月24日に大日本帝国海軍で夜間演習中に起こった艦艇の多重衝突事故。美保関沖事件と呼ばれていますが、実際に軍艦「蕨」が衝突沈没したのは、琴浦町沖22kmの海上であり、沈没してからあと2年で100年経過することから、関係者からは水中文化遺産に申請する動きもあるようです。

次に、鳥取県琴浦町沖で1932年9月15日、旧満州(中国東北部)から報道写真(「日満議定書」調印式の写真)を空輸中の朝日新聞社の飛行機が遭難し、酒井憲次郎操縦士(当時30)と片桐庄平機関士(当時40)が亡くなりました。八橋沖で墜落したことから 八橋城跡地の山(地元では城山)にセスナ(機首を地面に突き刺した姿勢)をかたどった殉難碑が建てられました。

このように琴浦町は古代から現代にかけて、さまざまな歴史的なことと深く関係し、見どころも満載です。

神崎神社は、龍の見事な彫刻に注目

――歴史ある街であることが十分に理解できました。それではおすすめの観光地は。

まず神崎神社です。拝殿天井には日本一ともいわれる長さ16mある龍の彫刻があります。本殿は鳥取藩お抱え大工が日光東照宮に出向いて彫刻の勉強をしたあとに建立したもので、見事な彫刻がちりばめられています。

各地から観光バスや個人の参拝者が訪れる観光スポットで、2024年には辰年に当たり、大型バスでの参拝だけで500台、約15,000名が訪れました。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町赤碕210

関連サイト:琴浦町観光協会 神﨑神社の紹介

https://www.kotoura-kankou.com/history_culture/kanzaki-jinja_shrine/

空也上人の足跡が残る「転法輪寺」

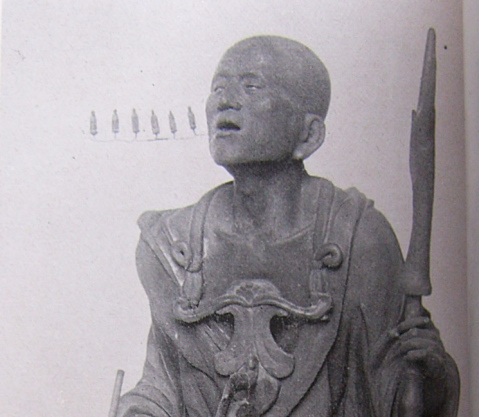

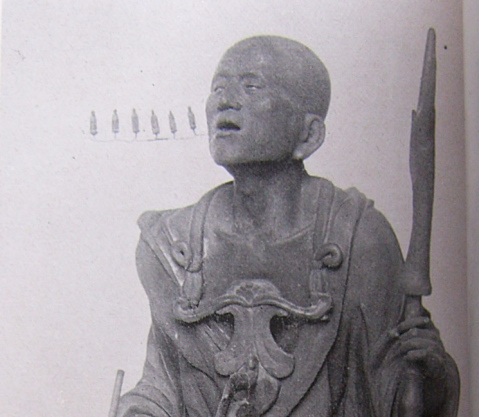

次に、「転法輪寺」を紹介します。寺伝によると、承和年間(834~848)に慈覚大師が開いたと伝えられる天台宗の寺院で、天禄2 (972)年に空也上人がこの地に立ち寄り、翌年、この地で亡くなったと伝えられてます。

時の円融天皇は上人の功徳のために精舎一宇を建立し、空也上人像を祀るお堂でしたが後に転法輪寺の本堂とし、2010(平成22)年に国の登録有形文化財として登録されました。空也上人像(秘仏)は毎年5月3日に一般公開されます。

空也上人は、一説には醍醐天皇の第二皇子と伝えられています。空也上人像は、鎌倉時代に運慶の四男である康勝によって作られた立像が有名で、口から南無阿弥陀仏を表す6体の阿弥陀仏を出す姿で知られています。

空也上人・・・平安時代中期の僧。阿弥陀聖(あみだひじり)、市聖、市上人とも称される。「南無阿弥陀仏」と口で称える口称念仏を日本において記録上初めて実践し、鎌倉仏教に大きな影響を残す。

大イチョウが転法輪寺の歴史を偲ばせる

――転法輪寺の境内には大木もあります。

境内には「イチョウ (県指定天然記念物)、ムクロジ(町指定天然記念物)」の大木があるほか、近くには大イヌグス(県指定天然記念物)、伯耆の大シイ(国指定天然記念物)、上法万の大山桜など、この地の歴史を見てきた大木たちが静かに息づいています。これら大木の樹齢に思いを馳せるとき、この地を訪れた人々や、根付いてきた人々の息吹を感じることができるでしょう。

化け猫「おふじの」恩返しの伝説

――転法輪寺では、伝説が残っているとのことですが。

むかし、転法輪寺では1匹の飼い猫がいました。猫は「おふじ」と名付けられ和尚さんにとってもかわいがられていました。

ある夜のこと、夜遅くなってお寺に帰ってきた和尚さんが着替えようとしたところ、たたんでおいた着物の裾が少しぬれていました。その数日後もまた同じことがあり和尚さんが不思議に思っていると、ある夜おふじを呼ぶ声が・・。

和尚さんがその様子をこっそりとのぞいてみると、おふじは別の猫に踊りに誘われ、後日、一向平(いっこうがなる)に踊りに出かける約束をしているところでした。約束の日の夜、和尚は法事先から寺へ帰らず、そのまま一向平に行き何が起こるのか固唾をのんで見守っていました。

するとあちこちの谷から、たくさんの猫が出てきて輪になって踊り始めたのです。おふじも和尚の着物を着て踊っています。そう着物は夜露で濡れていたのです。翌朝、可愛がっていたおふじが化け猫だったことを知った和尚さんは、おふじに餌をやりながら、寺を出て行くよう別れを告げました。

それから10年以上後、遠く県東部八頭郡のお金持ちの家で葬式があり、和尚さんはそこへ呼ばれることに。あまりに遠くからの迎えだったことに和尚さんが事情をたずねると、「葬式を出そうとしたときに、急に嵐になった。次の日も、その次の日も嵐になって困っていた。そこへ占い師が現れ、伯耆の別宮にある転法輪寺の和尚さんを呼んで、拝んでもらえばよいと教えられた。」と。

気の毒に思った和尚さんは、迎えの籠に乗り駆けつけました。和尚さんが拝み始めると、なんと嵐はたちどころにやんでしまったのです。そうするうちに、猫のおふじが和尚さんだけに見えるよう現れ、昔お世話になったお礼をするために占い師に化けて仕組んだことだと告げました。

そして、お経が終わると空はからりと晴れ上がり、葬式も無事終えることが出来ました。この話が、あちこちで評判になり、転法輪寺は人々に知られて栄えたということです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町大字別宮472

関連サイト:琴浦町観光協会 転法輪寺の紹介

https://www.kotoura-kankou.com/history_culture/tenporin-ji_temple/

船上山で桜まつり

――「船上山桜まつり」については

船上山は、後醍醐天皇ゆかりの山。地域住民による桜の植林(染井吉野・八重桜など)により、「万本桜公園」として地元の住民以外にも長期間、桜を楽しめる名所として親しまれています。船上山には県立少年自然の家もあり、関係団体と共同で開催する「船上山桜まつり」と「紅葉フェスティバル」には多数のお客様が訪れています。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町大字山川925

関連サイト:琴浦町観光協会 船上山の紹介

https://www.kotoura-kankou.com/history_culture/senjosan/

国指定重文の河本家住宅

――河本家住宅が現当主もお住まいと先ほどお話がありましたが。

初代河本家当主は戦国時代に山陰地方の雄であった尼子氏配下の武将でしたが、台頭してきた毛利氏に敗れたため、武士を捨ててこの地に移り住みました。江戸時代に藩主が立寄った際に使う藩主専用の部屋なども備えられています。河本家住宅は、1688 (貞享5)年に五代目弥三右衛門により、建築され、2010(平成22)年12月に国指定重要文化財に指定されています。

また、普段使いの玄関のほか、嫁ぐときにだけ使用する玄関など、当時の豪農の様子がうかがえる建築は価値があるのです。水戸光圀が編纂した「礼儀類典 (514冊)」などの古典を保管され、全国的にも貴重な書籍であり、現在でも大学の研究用として貸出されているのです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町箆津393

関連サイト:河本家住宅

https://kawamotoke.com/

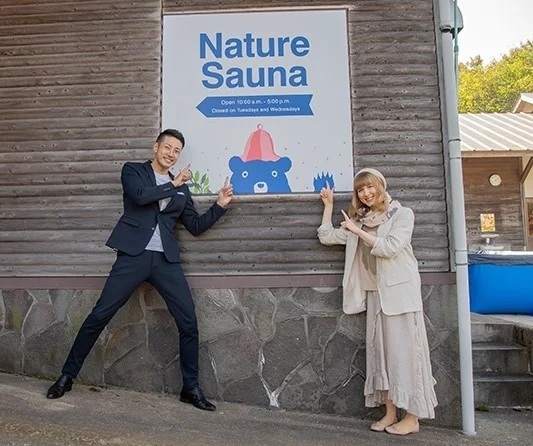

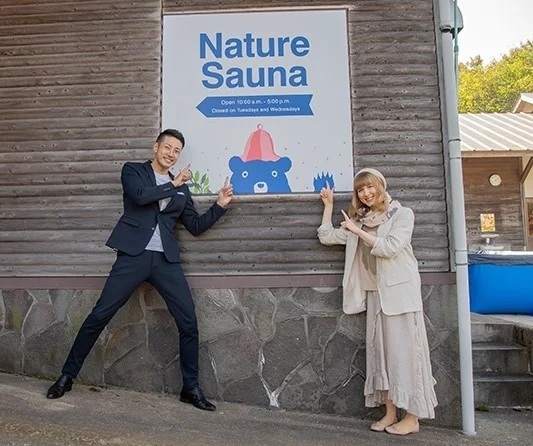

丸石がぶつかり、音が響く「鳴り石の浜」にサウナ小屋がオープン

――鳴り石の浜サウナもオープンされましたが。

2024年には、人里離れた山中(一向平)から始まった新たな賑わいを町全体につなげていくための計画が本格始動し、「鳴り石の浜ネイチャーサウナ」がオープンしました。

「鳴り石の浜」は、波にもまれた丸石がぶつかり合って音を響かせる不思議な自然現象で知られ、美しい眺めとともに「よく鳴る」「良くなる」と信じられてきたパワースポット。浜への降り口にサウナ小屋を設置しました。

一つの町に山と海が同時に楽しめる琴浦町ならではの、山サウナ・海サウナとなっています。鳴り石の浜は、元々一人の人物(岩田弘さん)がゴミ拾いをして綺麗な海岸にして観光客が来るまでになりました。今はボランティア団体(鳴り石の浜プロジェクト)の皆さんがゴミ拾いを継続しています。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1929−11

関連サイト:鳴り石の浜

https://www.kotoura-kankou.com/nature/nariishi_beach/

小泉八雲・セツの新婚旅行の舞台にもなった琴浦町

――2025年秋からの連続テレビ小説では小泉八雲の妻・セツが主人公とのことですが、琴浦町にもゆかりがあるそうですね。

菊港から西に進むと、「花見潟墓地」(東西約2km)があり、自然発生としては、西日本一の規模(約2万基)を誇る墓地がある。この墓地の東端には河原地蔵尊、安倍晴明供養塔、芦屋道満供養塔も建立されています。

小泉八雲・セツは新婚旅行でこの地を訪れた際に、「人力車が全力で駆け抜けるのに約15分かかった。霊的なものを感じる」と書き残しています。また、2024年には、「NHKドキュメント72時間」で取り上げられ、全国にその名を知らしめることとなりました。

※小泉八雲・・・ギリシャ生まれのアイルランド人で、新聞記者、作家、日本研究家、英文学者。小泉セツと結婚し、日本国籍を取得する。日本の怪談話や伝説に精通し、『怪談』『骨董』などの作品がある。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町赤碕

関連サイト:琴浦町観光協会 「花見潟墓地」

https://www.kotoura-kankou.com/history_culture/hanamigata_cemetery/

旧中井旅館で小泉八雲の世界を感じる

——旧中井旅館・八橋海岸はどのような場所ですか。

旧中井旅館は、小泉八雲・セツ夫妻が新婚旅行の際に投宿した旅館。当時から改修はされていますが、八雲が旅館の裏手にある海岸で泳いだ際は、近所の人が見物に訪れたと伝えられています。八雲が波乗りに使った板も旅館に残されています。

この旅館を使って、地元の「語琵音(かたりびと)」という女性2人のユニットが「耳なし芳一、雪女」など八雲の世界を琵琶の音と語りで観光客を楽しませています。また、八橋海岸には「小泉八雲・セツ来訪記念碑」があり、来訪記念碑に「セツ」の名前があるのは非常に珍しいそうです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町八橋1398

関連サイト:琴浦町観光協会 旧中井旅館

https://www.kotoura-kankou.com/history_culture/monument_nakairyokan/

逢束地区の派手な盆踊りで驚いた小泉八雲

――ほかの小泉八雲の逸話がありますか。

小泉八雲・セツが新婚旅行に出た目的の一つは、「盆踊り見物」でしたが、逢束(おおつか)で盆踊り見物した際は、周りを取り囲んだ住民から砂をかけられたりして、翌日には謝罪を受けたというエピソードも伝えられています。毎年、梅雨時期にはたくさんのアジサイが訪れた人々の目を楽しませているのです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町逢束

関連サイト:琴浦町観光協会 逢束あじさい公園

https://www.kotoura-kankou.com/nature/otsuka_ajisai_park/

一向平のキャンプ場にサウナ施設

――話は変わりますがキャンプ場も人気のようですが。

大山の東側登山口にある一向平(いっこうがなる) キャンプ場に2020年秋オープンした「Nature Sauna」は、国立公園の大自然との一体感が味わえるサウナ施設として人気を呼び、熱心なサウナ愛好者が全国から訪れる憧れの地として名前が挙がるまでになりました。

アクセス:一向平キャンプ場(鳥取県東伯郡琴浦町野井倉688-130)

関連サイト:「Nature Sauna」公式HP

https://nature-sauna.jp/naturesauna

また、大山滝(1990年に日本の滝百選に選出)に行くには、ここ一向平駐車場に車を止めて、約1時間のハイキングコースで景色を楽しみながら滝まで行くこととなります。途中に掛かっている大山滝吊橋は老朽化のため現在架替工事中ですが、完成したら鳥取県で一番長い吊橋になります。

――自然での癒しのスポットも多様と受け止めました。

一向平、大山滝、船上山、海岸(町内の西側は石、東側は砂浜)などを紹介してきましたが、基本的に、琴浦町は適度な田舎と少しの都会要素が混在しており高い建物がないため、町内のほぼ全域で大山と日本海を同時に眺めることができます。そして少し山間に入ると自然が残っているので、どこでも癒しスポットの要素を備えているのです。

鳥取県民のソウルドリンク「白バラ牛乳」

――鳥取県の誇る牛乳ブランドも有名ですね。

鳥取県の誇るブランド「白バラ牛乳」を製造している大山乳業農業協同組合の本社工場があります。週刊文春で「日本一老けない牛乳」として紹介され、知名度を高めたのです。県内の酪農家が加盟し、集められた生乳がここで加工され、また各酪農家には牛の生育など技術指導を行っています。

工場見学は大好評で、3ヶ月前にWEB予約開始後すぐに埋まるとのことです。成城石井ではバイヤーに選ばれた白バラ製品が販売され、特に中国地方ですが、ローソンでも白バラ製品が販売されています。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町大字保37-1

関連サイト:大山乳業農業協同組合公式HP

https://dainyu.or.jp/

江戸時代から流行した「鏝絵」建築文化も楽しめる

——琴浦町光地区には一風変わった建築様式が残ったとのことですが。

「光の鏝絵(こてえ)」と呼ばれています。江戸末期から昭和初期に庶民の建築文化として全国的に流行していた「鏝絵」がございます。左官職人が、漆喰壁に、 で福助や動物、植物などの浮き彫り模様を塗り、絵画的、装飾的に家の蔵などに付けられ、「蔵飾り」とも呼ばれています。

昭和初期ごろまでは、家紋や文字が付けられるぐらいがよい方で、戦後昭和30年頃からは、縁起を祝う意味で、「鶴・亀・鯉・松竹梅・巾着・打出の小槌・瑞雲・立浪」などが付けられるようになりました。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町光

関連サイト:琴浦町観光協会 光の鏝絵

https://www.kotoura-kankou.com/art/mitsu-no-kotee/

世界的な写真家 塩谷定好の記念館

――ほかはどこか見どころはございますか。

日本の有名な写真家の塩谷定好は、日本の風景写真などの先駆者として海外の賞を受賞しています。ただ活躍した時期が太平洋戦争前夜に当たるため、海外へ雄飛することはありませんでしたが、写真愛好家からは今でも崇敬されています。

明治初期の商家である生家は塩谷家により寄贈され、「NPO法人塩谷定好フォトプロジェクト」により、作品展示を行う記念館として整備され、塩谷定好写真記念館として2014年4月に開館しました。

前衛的な演出写真で知られている植田正治の兄弟子であり、植田をして「雲の上の存在」と言わしめた写真家です。植田自身も駆け出しのころはほかの弟子とともにここに集まって写真談議に話を咲かせたそうです。生家は廻船問屋を営んでおり、建設当時を偲ばせる様式は建築関係者にも貴重な資料となっています。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1568

関連サイト:塩谷定好写真記念館公式HP

https://teiko.jp/

牛骨ラーメンの名店などグルメも満載

――琴浦町は見どころが満載ですね。話は変わりますが、グルメについても教えてください。

「牛骨ラーメン」 「海鮮丼」 「あごちくわ」 「果物・野菜・海産物・畜産物(グルメの原料として)」などが有名です。

「牛骨ラーメン」は、町内には元祖牛骨ラーメンと言われる「香味徳(かみとく)」をはじめ、たくさんのラーメン店がひしめいており、町民のラーメン好きがうかがわれる。牛骨を煮出したスープはコクがあり、麺との相性が抜群です。ほかにも牛骨ラーメンバーガーなどの変わり種もあります。

地元や境港などで水揚げされた新鮮な魚介を使用した海鮮丼や魚料理を提供しています。特に海鮮丼はいくつかの店で提供。都会から来町された方はその安さと美味しさにリピーターが出るほどです。

「あごちくわ」は、トビウオ(あご)を原料としたかまぼこ屋が町内に4店舗あり、それぞれ味自慢を競い合っています。あごのすり身で作ったカツを使用した、あごカツカレーやあごカツバーガーなどもあります。

「果物・野菜・海産物・畜産物(グルメの原料として)」では、一帯の土壌は大山の火山灰からできた「黒ボク土」で、様々な野菜や果物の生育や家畜の飼育にも適しています。主な内容は次の通りです。

野菜:ブロッコリー、ミニトマト、トウモロコシ

果物:梨、スイカ(種なし)、栗、ブルーベリー

海産物:イワガキ、ウニ、モサエビ、あご入り鰹ふりだし

畜産:牛肉、豚肉、鶏肉

琴浦町産の「東伯和牛」は、通が知るブランド牛です。日本の和牛のことはじめ、1966年の第1回和牛能力共進会で一等になった名牛「気高」は、鳥取県生まれ。バラエティ豊かな部位が揃う専門精肉店やホルモン自慢の焼肉店など、産地ならではの店に行くのが楽しいです。

日本海と大山の自然に恵まれた琴浦町で、「とっとり琴浦グランサーモン」の物語が始まりました。そのきっかけは、福島県で代々養殖業を営んでいた林養魚場さんが、東日本震災後の販売不振に直面し、新たな拠点を模索していたことに遡ります。琴浦町の澄んだ伏流水と、地域全体での温かいサポートに惹かれ、2017年に、養殖のスタートを決断。循環式陸上養殖という国内では他にない新しい技術を活用しながら、無投薬で育てる安全なサーモンづくりがスタートしました。

「自然の恵みを最大限に活かしたい」という林さんの想いが琴浦の風土と重なり、地元住民とともに新たな一歩を踏み出しました。この挑戦は、単なる養殖事業ではなく、琴浦町そのものの未来をつくるプロジェクトとして、地域と一体となって育まれているのです。今、行政・民間が一体となった売り出しに力を入れています。

2ヶ所の道の駅のそれぞれの特徴

――道の駅はどのようなものがありますか。

琴浦町には道の駅が2ヶ所あります。「道の駅ポート赤碕」は初期に整備された道の駅で、隣接した「ふれあい広場: 通称はタコ公園」もあり、休日は親子連れで賑わっています。ここから海まで子供の足でも徒歩で行くことができる場所にあります。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町別所255

関連サイト:琴浦町 道の駅ポート赤碕

https://www.kotoura-kankou.com/eat_shopping/michinoeki_port_akasaki/

もう一つの「道の駅琴の浦」には琴浦町観光協会の事務所があり観光案内などを担当。両道の駅は競合関係ではなく、琴浦町の二つの表玄関として位置づけられており、町外から車で来る方の休憩、食事、買い物などのニーズを担っています。

「道の駅琴の浦」からは大山と日本海を同時に眺めることができ、特に瀬戸内海周辺から来られた方は、実際は天気の良い日は隠岐の島が遠望できますが、「島がない海」に感動される方も多いのです。

アクセス:鳥取県東伯郡琴浦町大字別所1030-1

関連サイト:道の駅琴の浦公式HP

https://www.kotoura-umaimonya.com/

波止のまつりなど多種多様なイベントを開催

――年間におけるイベントも教えてください。

イベントについては次の通りです。

4月:船上山桜まつり

オールドカー2×4in琴浦

6月:鳴り石まつり

7月:波止のまつり(納涼花火大会)

8月:白鳳祭(花火大会 R7年は会場のグラウンド改修工事のため中止)

11月:船上山紅葉フェス

――観光と周辺の地方創生については。

大手旅行社の企画旅行では三朝や湯梨浜町の温泉ホテルに宿泊して、翌日出雲大社や足立美術館など、西方の観光に向かうことが多いです。琴浦町は鳥取駅と米子駅のほぼ中間に位置しており、また、「道の駅琴の浦」が山陰道(自動車専用道)に隣接していることからトイレ休憩に利用されることが多いです。

また、神崎神社の参拝をツアーに組み込んだ企画も続いています。琴浦町内に温泉はなく、旅行会社のニーズに応え得る宿泊施設・食事施設も乏しいのですが、企画旅行で訪れたあと、琴浦町の多様な魅力に気付いた方が、個人的にリピートする例も徐々に増えつつあります。

――貴観光協会様の今後の方針について。

観光協会として運営予算を賄えるほどの収益が上がる事業を持たないため、会員からの会費と行政からの補助金、ならびにイベントによっては協賛金(寄付金)によって事業を行っています。

このため、お金をかけないかわりに、額に汗をかくことでお客さまに喜んでいただける企画をひねり出している現状です。今後も、観光協会を巡る予算環境は厳しくなることはあっても、余裕ができることはないと思うので、引き続き町内外の皆様から全面的な協力を得て、琴浦町や周辺を訪れる方へのサービス向上に努めていく方針です。

団体概要

| 組織名 | 琴浦町観光協会 |

| 住所 | 鳥取県東伯郡琴浦町別所1030-1 道の駅「琴の浦」道路・観光情報棟内 |

| 電話 | 0858-55-7811 |

| 公式HP | https://www.kotoura-kankou.com/ |

| 公式SNS | ・公式Facebook:https://www.facebook.com/kotoura.kankou/ ・公式Instagram:https://www.instagram.com/kotoura_kankou/ |

コメント